Pour éviter la condensation (la « sueur ») à l’intérieur de l’étable, il faut installer un système de ventilation approprié, assurer un échange d’air intérieur-extérieur équilibré et maintenir en permanence le contrôle du taux d’humidité. En particulier, la chaleur et la vapeur accrues par la respiration des animaux provoquent de la condensation sur les murs et les toits si elles ne sont pas rapidement évacuées. Cela affecte négativement non seulement la santé de la structure, mais aussi le confort des animaux. Par conséquent, des systèmes qui maintiennent le flux d’air en continu doivent être utilisés conjointement avec des mesures structurelles qui soutiennent l’isolation.

L’air chaud qui s’accumule sous les toitures et sur les surfaces de plafond est le principal facteur déclenchant la condensation. Les ventilateurs de plafond de grand diamètre, les lanterneaux et les systèmes de fenêtres favorisant la circulation naturelle de l’air évacuent cet air chaud par le haut vers l’extérieur. Les facteurs qui augmentent l’humidité au niveau du sol sont réduits grâce au nettoyage régulier du fumier et au contrôle de la litière. De plus, dans les zones de forte humidité, on peut utiliser des revêtements de surface antibuée pour prévenir la condensation.

Bien que la condensation soit souvent considérée comme un problème estival, des effets similaires apparaissent aussi en hiver sur les zones du bâtiment en contact avec l’air extérieur. Il convient donc d’adopter non seulement des solutions ponctuelles, mais une approche de climatisation qui assure un environnement maîtrisé toute l’année. En planifiant le type de ventilateur, les ouvertures de ventilation et les détails d’isolation en fonction des besoins de chaque compartiment, on élimine les déséquilibres d’humidité et de température à l’intérieur.

Pourquoi la condensation se produit-elle dans une étable ?

La condensation dans l’étable est la conséquence de l’eau qui se condense lorsque l’air intérieur chaud rencontre des surfaces froides. À mesure que la température intérieure augmente, l’air transporte davantage d’humidité et, sur les murs ou toitures mal isolés, cette humidité se condense en gouttelettes d’eau. Ce phénomène est généralement plus marqué aux premières heures du matin et en soirée, lorsque l’écart entre les températures extérieure et intérieure devient important. Dans les environnements insuffisamment ventilés, ce cycle s’accélère et le bâtiment « transpire ».

Principales causes de condensation dans l’étable :

- Système de ventilation insuffisant ou déséquilibré

- Isolation faible du toit et des murs

- Hausse de la chaleur et de l’humidité due à une densité animale excessive

- Surfaces métalliques ou en béton en contact avec l’air froid

- Vapeur issue du fumier et de l’urine qui n’est pas évacuée

- Ouvertures et fuites structurelles entraînant des pertes de chaleur incontrôlées

Si la condensation n’est pas maîtrisée, des flaques d’eau se forment sur les surfaces ; cela endommage les matériaux de construction et met en danger la sécurité des animaux en raison des sols glissants. De plus, les zones constamment humides favorisent une prolifération rapide des bactéries, moisissures et champignons. Tant que l’on n’analyse pas correctement la source du problème et que l’on n’applique pas les solutions adaptées, les mesures temporaires ne suffisent pas. Pour une amélioration durable, toutes ces causes doivent être évaluées conjointement.

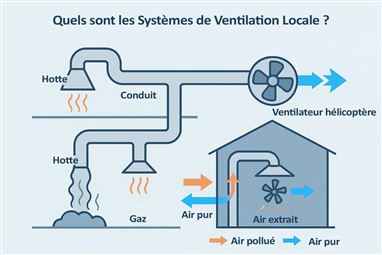

Systèmes de ventilation et effets sur la condensation

Lorsque les systèmes de ventilation ne sont pas correctement installés, la chaleur et l’humidité accumulées dans l’étable se condensent sur les murs et les plafonds et provoquent de la condensation. Un système efficace maintient l’air humide en mouvement permanent, l’évacue vers l’extérieur et empêche l’évaporation intérieure de se transformer en condensation. En particulier, les dispositifs de ventilation en tunnel et la ventilation transversale évacuent l’air intérieur par un flux contrôlé, tandis que les ventilateurs de plafond extraient la chaleur accumulée en hauteur et réduisent le risque de condensation.

Effets des systèmes de ventilation sur la condensation :

- Empêche l’accumulation d’air humide à l’intérieur

- Évite la condensation sur les plafonds et les murs

- Évacue par le haut les couches d’air chaud

- Équilibre l’évaporation au niveau du sol

- Réduit la condensation due aux écarts de température

- Maintient les éléments du bâtiment au sec grâce à une circulation d’air constante

- Maîtrise plus rapidement les variations quotidiennes d’humidité

Pour que la ventilation fonctionne efficacement, le système doit être conçu en fonction de la densité animale, du type de bâtiment et des conditions climatiques. Lorsque l’implantation des ventilateurs, l’orientation des ouvertures et les panneaux de commande automatiques sont planifiés de manière cohérente, le risque de condensation est minimisé. Ainsi, l’intégrité de la structure est préservée et l’environnement de vie des animaux devient plus sain.

Rôle de l’isolation dans la condensation

L’isolation est l’un des piliers essentiels pour prévenir la condensation dans les étables. Lorsque l’air extérieur froid est en contact direct avec l’ambiance intérieure chaude, la condensation débute sur les surfaces et la « sueur » apparaît. Les couches isolantes interrompent ces transferts thermiques et empêchent la vapeur de se condenser sur les surfaces. Ainsi, la condensation est évitée sur les toitures, murs et plafonds et le bâtiment reste sec.

Un bon système d’isolation ne contrôle pas seulement la chaleur, mais aussi l’humidité qui l’accompagne. Il convient d’appliquer avec soin les panneaux de toiture, les isolations de façade extérieure et les détails d’assemblage évitant la création de ponts thermiques. Ainsi, l’air chaud intérieur est conservé, l’air froid venant de l’extérieur est ralenti et les températures de surface internes sont stabilisées. Cet équilibre élimine le risque de condensation.

Pour que l’isolation soit efficace contre la condensation, la qualité de mise en œuvre est aussi importante que le matériau choisi. Une isolation incomplète ou irrégulière peut provoquer des points de condensation. Avec le temps, cela entraîne non seulement des problèmes d’humidité, mais aussi de la pourriture et des dommages structurels. L’isolation n’est donc pas une action ponctuelle, mais une protection nécessitant un entretien et des contrôles réguliers. Correctement mise en œuvre, elle stoppe la condensation et permet des économies d’énergie à long terme.

Ventilation croisée et sorties de toiture

La ventilation croisée dirige de manière équilibrée le flux d’air dans l’étable et permet de maîtriser l’humidité et la température. Des ouvertures d’admission et d’extraction placées en vis-à-vis sur les murs latéraux utilisent les mouvements d’air naturels pour faire entrer l’air frais tout en évacuant l’air vicié chargé d’humidité. Ce système assure une circulation efficace à la hauteur des animaux et, surtout en été, réduit la chaleur accumulée à l’intérieur, diminuant fortement la condensation.

Les sorties de toiture assurent quant à elles l’évacuation efficace de l’air chaud et de la vapeur accumulés au niveau du plafond. L’air humide ascendant est expulsé par des chatières ou des ouvertures de type cheminée. Utilisées avec la ventilation croisée, elles créent un cycle d’air intérieur. Ce cycle assure un renouvellement régulier et contrôlé de l’air et maintient l’équilibre hygrométrique. Il joue également un rôle crucial dans la prévention de la condensation.

Chacune de ces méthodes est utile séparément, mais leur planification conjointe offre une solution bien plus performante. Dans les zones d’élevage de grande taille, la ventilation croisée améliore la qualité de l’air au niveau du sol, tandis que les sorties de toiture évacuent l’humidité nocive accumulée en hauteur. Cette combinaison empêche l’accumulation de chaleur, accroît le confort des animaux et prolonge la durée de vie de la structure. Avec des ouvertures bien positionnées et un usage équilibré des ventilateurs, ces systèmes restent efficaces tout au long de l’année.

Les ventilateurs HVLS préviennent-ils la condensation ?

Les ventilateurs HVLS génèrent, à bas régime, un mouvement d’air à grande échelle dans les volumes importants et assurent une répartition homogène de l’air chaud et humide. Ce flux facilite en particulier la redescente de l’air chaud accumulé près du plafond et réduit la probabilité de condensation. Alors qu’un air humide stagnant déclenche la condensation sur les surfaces, la circulation continue fournie par les HVLS empêche la vapeur d’entrer en contact avec ces surfaces.

Le mouvement d’air horizontal et vertical créé par les ventilateurs aide à homogénéiser les différentes couches d’air à l’intérieur. Cela empêche en grande partie la condensation sous la toiture, le long des murs et dans les angles. Il accélère aussi l’évaporation de l’humidité au sol et favorise l’évacuation rapide de l’eau accumulée. Par rapport aux ventilateurs classiques, les HVLS couvrent une surface bien plus vaste et offrent une distribution d’air homogène.

Les HVLS sont efficaces seuls ; toutefois, associés à la ventilation croisée, aux ouvertures en toiture et à l’isolation, ils donnent des résultats nettement supérieurs. Ils préviennent la formation de condensation et améliorent la qualité de l’air, ce qui accroît le bien-être animal. Grâce à des moteurs économes en énergie, ils constituent une solution rentable en fonctionnement prolongé. Surtout en été, ils assurent un mouvement d’air stable face à la montée des températures intérieures, éliminant en grande partie les problèmes structurels liés à la condensation.

Réglages de ventilation selon la saison (transition hiver-été)

À la fin du printemps et au début de l’été, lorsque la température augmente, on élève progressivement la vitesse des ventilateurs. Les ouïes latérales sont ouvertes en grand et les sorties de toiture sont élargies pour favoriser un renouvellement d’air maximal. À la fin de l’automne et à l’entrée de l’hiver, à mesure que l’écart de température intérieur-extérieur s’accroît, on réduit l’ouverture des ouïes, les ventilateurs à capteurs maintiennent un flux constant à faible vitesse et des rideaux ou brise-vents sont activés pour éviter les pertes de chaleur.

Réglages critiques pendant la transition hiver-été :

- Au printemps, ouvrir tôt le soir les ouvertures de toiture et les refermer dans la fraîcheur du matin

- Au début de l’été, faire fonctionner la ventilation en tunnel à pleine capacité et régler les capteurs d’humidité sur un seuil de 70 %

- En automne, laisser les panneaux d’aération partiellement ouverts et réduire la vitesse nocturne des ventilateurs à 40 %

- En hiver, couper les ponts thermiques avec des rideaux et faire fonctionner les racleurs de sol deux fois par jour

- Lors des intersaisons, nettoyer les filtres des ventilateurs et refaire les tests de débit d’air

Relier ces réglages saisonniers à un calendrier planifié permet de maîtriser les coûts énergétiques et de maintenir en continu la santé des animaux à un niveau optimal. Grâce aux ajustements précis réalisés durant les périodes de transition, la probabilité de condensation diminue, la qualité de l’air intérieur est préservée toute l’année et les éléments du bâtiment restent résistants aux dégâts liés à l’humidité.

"Pour éviter la condensation (la « sueur ») à l’intérieur de l’étable, il faut installer un système de ventilation approprié, assurer un échange d’air intérieur-extérieur équilibré et maintenir en permanence le contrôle du taux d’humidité. En particulier, la chaleur et la vapeur accrues par la respiration des animaux provoquent de la condensation sur les murs et les toits si elles ne sont pas rapidement évacuées. Cela affecte négativement non seulement la santé de la structure, mais aussi le confort des animaux. Par conséquent, des systèmes qui maintiennent le flux d’air en continu doivent être utilisés conjointement avec des mesures structurelles qui soutiennent l’isolation.

L’air chaud qui s’accumule sous les toitures et sur les surfaces de plafond est le principal facteur déclenchant la condensation. Les ventilateurs de plafond de grand diamètre, les lanterneaux et les systèmes de fenêtres favorisant la circulation naturelle de l’air évacuent cet air chaud par le haut vers l’extérieur. Les facteurs qui augmentent l’humidité au niveau du sol sont réduits grâce au nettoyage régulier du fumier et au contrôle de la litière. De plus, dans les zones de forte humidité, on peut utiliser des revêtements de surface antibuée pour prévenir la condensation.

Bien que la condensation soit souvent considérée comme un problème estival, des effets similaires apparaissent aussi en hiver sur les zones du bâtiment en contact avec l’air extérieur. Il convient donc d’adopter non seulement des solutions ponctuelles, mais une approche de climatisation qui assure un environnement maîtrisé toute l’année. En planifiant le type de ventilateur, les ouvertures de ventilation et les détails d’isolation en fonction des besoins de chaque compartiment, on élimine les déséquilibres d’humidité et de température à l’intérieur.

Pourquoi la condensation se produit-elle dans une étable ?

La condensation dans l’étable est la conséquence de l’eau qui se condense lorsque l’air intérieur chaud rencontre des surfaces froides. À mesure que la température intérieure augmente, l’air transporte davantage d’humidité et, sur les murs ou toitures mal isolés, cette humidité se condense en gouttelettes d’eau. Ce phénomène est généralement plus marqué aux premières heures du matin et en soirée, lorsque l’écart entre les températures extérieure et intérieure devient important. Dans les environnements insuffisamment ventilés, ce cycle s’accélère et le bâtiment « transpire ».

Principales causes de condensation dans l’étable :

- Système de ventilation insuffisant ou déséquilibré

- Isolation faible du toit et des murs

- Hausse de la chaleur et de l’humidité due à une densité animale excessive

- Surfaces métalliques ou en béton en contact avec l’air froid

- Vapeur issue du fumier et de l’urine qui n’est pas évacuée

- Ouvertures et fuites structurelles entraînant des pertes de chaleur incontrôlées

Si la condensation n’est pas maîtrisée, des flaques d’eau se forment sur les surfaces ; cela endommage les matériaux de construction et met en danger la sécurité des animaux en raison des sols glissants. De plus, les zones constamment humides favorisent une prolifération rapide des bactéries, moisissures et champignons. Tant que l’on n’analyse pas correctement la source du problème et que l’on n’applique pas les solutions adaptées, les mesures temporaires ne suffisent pas. Pour une amélioration durable, toutes ces causes doivent être évaluées conjointement.

Systèmes de ventilation et effets sur la condensation

Lorsque les systèmes de ventilation ne sont pas correctement installés, la chaleur et l’humidité accumulées dans l’étable se condensent sur les murs et les plafonds et provoquent de la condensation. Un système efficace maintient l’air humide en mouvement permanent, l’évacue vers l’extérieur et empêche l’évaporation intérieure de se transformer en condensation. En particulier, les dispositifs de ventilation en tunnel et la ventilation transversale évacuent l’air intérieur par un flux contrôlé, tandis que les ventilateurs de plafond extraient la chaleur accumulée en hauteur et réduisent le risque de condensation.

Effets des systèmes de ventilation sur la condensation :

- Empêche l’accumulation d’air humide à l’intérieur

- Évite la condensation sur les plafonds et les murs

- Évacue par le haut les couches d’air chaud

- Équilibre l’évaporation au niveau du sol

- Réduit la condensation due aux écarts de température

- Maintient les éléments du bâtiment au sec grâce à une circulation d’air constante

- Maîtrise plus rapidement les variations quotidiennes d’humidité

Pour que la ventilation fonctionne efficacement, le système doit être conçu en fonction de la densité animale, du type de bâtiment et des conditions climatiques. Lorsque l’implantation des ventilateurs, l’orientation des ouvertures et les panneaux de commande automatiques sont planifiés de manière cohérente, le risque de condensation est minimisé. Ainsi, l’intégrité de la structure est préservée et l’environnement de vie des animaux devient plus sain.

Rôle de l’isolation dans la condensation

L’isolation est l’un des piliers essentiels pour prévenir la condensation dans les étables. Lorsque l’air extérieur froid est en contact direct avec l’ambiance intérieure chaude, la condensation débute sur les surfaces et la « sueur » apparaît. Les couches isolantes interrompent ces transferts thermiques et empêchent la vapeur de se condenser sur les surfaces. Ainsi, la condensation est évitée sur les toitures, murs et plafonds et le bâtiment reste sec.

Un bon système d’isolation ne contrôle pas seulement la chaleur, mais aussi l’humidité qui l’accompagne. Il convient d’appliquer avec soin les panneaux de toiture, les isolations de façade extérieure et les détails d’assemblage évitant la création de ponts thermiques. Ainsi, l’air chaud intérieur est conservé, l’air froid venant de l’extérieur est ralenti et les températures de surface internes sont stabilisées. Cet équilibre élimine le risque de condensation.

Pour que l’isolation soit efficace contre la condensation, la qualité de mise en œuvre est aussi importante que le matériau choisi. Une isolation incomplète ou irrégulière peut provoquer des points de condensation. Avec le temps, cela entraîne non seulement des problèmes d’humidité, mais aussi de la pourriture et des dommages structurels. L’isolation n’est donc pas une action ponctuelle, mais une protection nécessitant un entretien et des contrôles réguliers. Correctement mise en œuvre, elle stoppe la condensation et permet des économies d’énergie à long terme.

Ventilation croisée et sorties de toiture

La ventilation croisée dirige de manière équilibrée le flux d’air dans l’étable et permet de maîtriser l’humidité et la température. Des ouvertures d’admission et d’extraction placées en vis-à-vis sur les murs latéraux utilisent les mouvements d’air naturels pour faire entrer l’air frais tout en évacuant l’air vicié chargé d’humidité. Ce système assure une circulation efficace à la hauteur des animaux et, surtout en été, réduit la chaleur accumulée à l’intérieur, diminuant fortement la condensation.

Les sorties de toiture assurent quant à elles l’évacuation efficace de l’air chaud et de la vapeur accumulés au niveau du plafond. L’air humide ascendant est expulsé par des chatières ou des ouvertures de type cheminée. Utilisées avec la ventilation croisée, elles créent un cycle d’air intérieur. Ce cycle assure un renouvellement régulier et contrôlé de l’air et maintient l’équilibre hygrométrique. Il joue également un rôle crucial dans la prévention de la condensation.

Chacune de ces méthodes est utile séparément, mais leur planification conjointe offre une solution bien plus performante. Dans les zones d’élevage de grande taille, la ventilation croisée améliore la qualité de l’air au niveau du sol, tandis que les sorties de toiture évacuent l’humidité nocive accumulée en hauteur. Cette combinaison empêche l’accumulation de chaleur, accroît le confort des animaux et prolonge la durée de vie de la structure. Avec des ouvertures bien positionnées et un usage équilibré des ventilateurs, ces systèmes restent efficaces tout au long de l’année.

Les ventilateurs HVLS préviennent-ils la condensation ?

Les ventilateurs HVLS génèrent, à bas régime, un mouvement d’air à grande échelle dans les volumes importants et assurent une répartition homogène de l’air chaud et humide. Ce flux facilite en particulier la redescente de l’air chaud accumulé près du plafond et réduit la probabilité de condensation. Alors qu’un air humide stagnant déclenche la condensation sur les surfaces, la circulation continue fournie par les HVLS empêche la vapeur d’entrer en contact avec ces surfaces.

Le mouvement d’air horizontal et vertical créé par les ventilateurs aide à homogénéiser les différentes couches d’air à l’intérieur. Cela empêche en grande partie la condensation sous la toiture, le long des murs et dans les angles. Il accélère aussi l’évaporation de l’humidité au sol et favorise l’évacuation rapide de l’eau accumulée. Par rapport aux ventilateurs classiques, les HVLS couvrent une surface bien plus vaste et offrent une distribution d’air homogène.

Les HVLS sont efficaces seuls ; toutefois, associés à la ventilation croisée, aux ouvertures en toiture et à l’isolation, ils donnent des résultats nettement supérieurs. Ils préviennent la formation de condensation et améliorent la qualité de l’air, ce qui accroît le bien-être animal. Grâce à des moteurs économes en énergie, ils constituent une solution rentable en fonctionnement prolongé. Surtout en été, ils assurent un mouvement d’air stable face à la montée des températures intérieures, éliminant en grande partie les problèmes structurels liés à la condensation.

Réglages de ventilation selon la saison (transition hiver-été)

À la fin du printemps et au début de l’été, lorsque la température augmente, on élève progressivement la vitesse des ventilateurs. Les ouïes latérales sont ouvertes en grand et les sorties de toiture sont élargies pour favoriser un renouvellement d’air maximal. À la fin de l’automne et à l’entrée de l’hiver, à mesure que l’écart de température intérieur-extérieur s’accroît, on réduit l’ouverture des ouïes, les ventilateurs à capteurs maintiennent un flux constant à faible vitesse et des rideaux ou brise-vents sont activés pour éviter les pertes de chaleur.

Réglages critiques pendant la transition hiver-été :

- Au printemps, ouvrir tôt le soir les ouvertures de toiture et les refermer dans la fraîcheur du matin

- Au début de l’été, faire fonctionner la ventilation en tunnel à pleine capacité et régler les capteurs d’humidité sur un seuil de 70 %

- En automne, laisser les panneaux d’aération partiellement ouverts et réduire la vitesse nocturne des ventilateurs à 40 %

- En hiver, couper les ponts thermiques avec des rideaux et faire fonctionner les racleurs de sol deux fois par jour

- Lors des intersaisons, nettoyer les filtres des ventilateurs et refaire les tests de débit d’air

Relier ces réglages saisonniers à un calendrier planifié permet de maîtriser les coûts énergétiques et de maintenir en continu la santé des animaux à un niveau optimal. Grâce aux ajustements précis réalisés durant les périodes de transition, la probabilité de condensation diminue, la qualité de l’air intérieur est préservée toute l’année et les éléments du bâtiment restent résistants aux dégâts liés à l’humidité.

Laisser un commentaire