Durch die Einrichtung regelmäßiger und Querlüftung und das schnelle Abführen der feuchten Innenluft mit großen Deckenventilatoren wird das Feuchtigkeitsgleichgewicht sichergestellt; wenn niedrige Wandgitter, Dachöffnungen und – bei Bedarf – eine automatische Ventilatorsteuerung mit Feuchtigkeitssensor gemeinsam eingesetzt werden, wird das Ergebnis noch nachhaltiger. So schimmeln Futter und Einstreu nicht, Atemwegserkrankungen bei Tieren nehmen ab und das Rutschrisiko auf Böden sinkt.

Die Ursache der Feuchtigkeit an der Wurzel zu packen, ist der zweite Schritt. Es ist notwendig, Lecks an Dächern und Rinnen zu reparieren, robuste Entwässerungskanäle anzulegen, die das Eindringen von Wasser verhindern, und geneigte Böden herzustellen, um die Ansammlung von Gülle und Urin zu vermeiden. Gleichzeitig wird die Dampflast in der Umgebung verringert, indem Einstreu häufig gewechselt und stark durchnässte Bereiche mit Sägemehl oder Kalk getrocknet werden.

Schließlich sollten morgens und abends Feuchtigkeitsmessungen zur Routine gehören und bei erhöhten Werten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Im Sommer verhindert das Einlassen kühler Nachtluft und die Wahl weißer Dächer, die Sonnenwärme reflektieren, einen erneuten Anstieg der Feuchtigkeit; im Winter begrenzen gute Dämmung und kontrolliertes Heizen den Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Dieses System, das durch regelmäßige Wartung und Messungen aufrechterhalten wird, garantiert, dass der Stall das ganze Jahr über trocken und gesund bleibt.

Woher stammt die Feuchtigkeit im Stall?

Die Feuchtigkeitsquelle im Stall entsteht meist aus einer Kombination von Außenbedingungen und inneren Ungleichgewichten. Die Atmung der Tiere sowie Urin und Gülle erzeugen ohnehin kontinuierlich Feuchtigkeit; strukturelle Probleme wie schlechte Lüftung, eindringendes Regenwasser über das Dach und unzureichende Bodendrainage verhindern die Abfuhr dieser Feuchtigkeit. Wenn in geschlossenen Systemen der Dampf keinen Weg nach außen findet und die Einstreu nass bleibt, wird die Luft zunehmend schwer – das wirkt sich negativ auf die Tiergesundheit und das allgemeine Hygieneniveau aus.

Hauptursachen für Stallfeuchtigkeit:

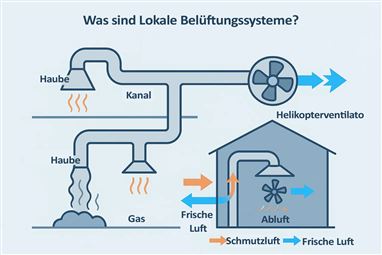

- Unzureichende oder falsch positionierte Lüftungssysteme

- Unzureichender Innenraum und Luftzirkulation im Verhältnis zur Tierdichte

- Durch am Boden angesammelten Urin und Gülle entstehender Dampf

- Nasse Einstreu und nicht getrocknete Bereiche um die Futtertröge

- Fehlende Drainage oder verstopfte Wasserwege

- Eindringendes Regenwasser über Dach, Wände oder Fenster

- Kondensation und Taubildung in den Jahreszeitenübergängen

Die durch diese Ursachen entstehende Feuchtigkeit verschlechtert mit der Zeit die allgemeine Stallluft. An den Wänden zeigen sich Feuchtigkeitsflecken, die Rutschgefahr am Boden steigt und Atemwegserkrankungen bei den Tieren werden unvermeidlich. In Systemen ohne regelmäßige Wartung kommen unangenehme Gerüche, Bakterienwachstum und Produktivitätsverluste hinzu. Daher reicht es nicht, die Feuchtigkeit lediglich zu entfernen; man muss verstehen, warum sie entsteht, und für jede Ursache eine passende Lösung umsetzen.

Ideale Lüftungssysteme zur Feuchtigkeitskontrolle

Eine Kombination aus Querlüftung und Tunnelbelüftung bildet das Rückgrat der Feuchtigkeitskontrolle im Stall. Wenn große Zuluftöffnungen in der Einlasswand mit hochvolumigen Axialventilatoren an der Auslasswand zusammenarbeiten, wird die schwere, feuchte Innenluft innerhalb weniger Minuten abgeführt. Großdimensionierte, langsam rotierende Deckenventilatoren, die im Dachhohlraum montiert sind, halten den Luftstrom auf Tierhöhe und unterstützen das Aufsteigen des vom Boden aufsteigenden Dampfes zur Decke, sodass Futtertröge und Einstreu zu trocknen beginnen.

Damit das System effizient arbeitet, muss die Luftwechselrate pro Minute entsprechend der Tierzahl und dem Abteilvolumen berechnet werden; die Öffnungen sollten mit verstellbaren Jalousien ausgestattet sein, die übermäßigen Windzutritt verhindern. Zu den häufigen Fehlern in modernen Betrieben gehören falsch gewählte Ventilatorhöhen und zu knapp dimensionierte Auslassbereiche. Mit korrekt ausgerichteten Ventilatorreihen, die die Luft im gesamten Raum zirkulieren lassen, gehen feuchtigkeitsbedingter Schimmel, Ammoniakansammlungen und Geruchsbelästigungen spürbar zurück.

Sensorbasierte Automatisierung, unterstützt durch intelligente Bedientafeln, überwacht kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit in Prozent sowie die Temperatur und schaltet die Ventilatoren bei Bedarf stufenweise zu. Energieeffiziente Ventilatoren mit EC-Motor senken dank Drehzahlregelung den Stromverbrauch und arbeiten nachts leise, wodurch der Stress der Tiere minimiert wird. Mit regelmäßiger Filterreinigung, saisonaler Anpassung der Öffnungen und jährlichen Durchsatztests bietet dieses Lüftungsarrangement langfristig hohe Effizienz bei geringen Wartungskosten.

Auswirkungen von HVLS-Ventilatoren und Gebläsen auf die Feuchtigkeit

HVLS-Ventilatoren und leistungsstarke Gebläse tragen dazu bei, die Umgebung trocken zu halten, indem sie die Feuchtigkeit im Stall schnell verteilen. Diese langsam, aber mit großem Durchmesser drehenden Ventilatoren erzeugen einen effektiven Luftstrom vom Deckenbereich bis zum Boden. So wird feuchte Luft nach oben transportiert, frische Luft nach unten geführt – dieser Kreislauf gleicht die Temperatur aus und verhindert Kondensation. Besonders im Sommer, wenn durch das Schwitzen der Tiere hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, wird sie durch diese Systeme deutlich schneller abgeführt.

Auswirkungen von HVLS-Ventilatoren und Gebläsen auf die Feuchtigkeit:

- Sorgen in großen Bereichen bei niedriger Drehzahl für ein hohes Luftvolumen

- Verringern Kondensation und Schwitzwasser, indem sie feuchte Luft nach oben führen

- Unterstützen ein schnelleres Trocknen der Einstreu

- Verhindern die Ausbreitung unangenehmer, amoniak- und feuchtigkeitsbedingter Gerüche

- Reduzieren Hitzestress bei Tieren und erhöhen den Komfort

- Senken das Schimmelrisiko an Wänden und in Dachwinkeln

- Schaffen ein stabileres Innenklima und unterstützen die allgemeine Hygiene

Richtig positionierte HVLS-Ventilatoren wirken auf eine weitaus größere Fläche als herkömmliche Ventilatoren und sind daher insbesondere in großen Ställen ein unverzichtbarer Bestandteil des Feuchtigkeitsmanagements. Wenn Richtung, Drehzahl und Einschaltzeiten der Ventilatoren präzise eingestellt sind, sinkt die Feuchtigkeitslast im Innenraum deutlich. Das verbessert nicht nur die Tiergesundheit, sondern wirkt sich direkt auf die Lebensdauer des Gebäudes und die Produktionseffizienz aus.

Zusammenhang zwischen Wärme, Dämmung und Feuchtigkeit

In Ställen, in denen das Wärmegleichgewicht gestört ist, steigt der Temperaturunterschied zwischen innen und außen rasch an und verursacht Kondensation auf Oberflächen. Besonders in den Morgen- und Abendstunden kondensieren Metalldächer und Wandflächen den verdunsteten Dampf zu Wassertröpfchen. Diese Feuchtigkeit auf Böden und Einstreu wirkt sich unmittelbar auf die Tiergesundheit aus. In Bereichen mit starkem Temperaturgefälle beschleunigen sich sowohl Schimmelbildung als auch Bakterienwachstum.

In unzureichend gedämmten Gebäuden verläuft dieser Prozess deutlich intensiver. Wärmebrücken in Decken und Wänden verhindern das Halten warmer Luft im Inneren und begünstigen den Kontakt feuchter Innenluft mit kalten Oberflächen, wo sie zu Wasser wird. Besonders in Bereichen mit fehlender Dachdämmung beschleunigt sich der Wärmeverlust – das führt sowohl zu höherer Feuchtigkeit als auch zu steigenden Energiekosten.

In einem gut gedämmten Stall verteilt sich die Wärme gleichmäßiger, auf den Oberflächen bildet sich keine Kondensation und der Luftstrom wird kontrolliert verteilt. Durch den reduzierten Wärmeverlust bleibt auch die Innenluftqualität erhalten. Dies trägt nicht nur zur Feuchtigkeitskontrolle bei, sondern auch zum Tierwohl, zur Produktivität und zu einem ausgeglichenen Futterverbrauch. Wo Wärme und Dämmung nicht gemeinsam betrachtet werden, wird die Feuchtigkeitskontrolle zu einem dauerhaften Problem und mit temporären Lösungen lassen sich keine nachhaltigen Verbesserungen erzielen.

Vorteile von Dampfsperren (Antikondensations-) Anwendungen

Wird eine Dampfsperre zwischen Wand- und Dachschichten eingebracht, blockiert sie den Wasserdampfdurchgang und verhindert Tropfenbildung und Schimmel an Innenflächen; dadurch bleiben die Dämmstoffe trocken, Wärmeverluste sinken und die Lebensdauer der Konstruktion verlängert sich.

Wichtigste Vorteile von Dampfsperren:

- Verhindern Kondensation und stoppen Metallkorrosion sowie Holzfäule

- Erhalten den Wärmewiderstand der Dämmung und senken Energiekosten

- Beseitigen die für Schimmelsporen und Bakterienwachstum nötige Feuchtigkeit

- Reduzieren die Ammoniakkonzentration, die die Atemwege der Tiere reizt

- Tragen zu einem schnelleren Trocknen von Böden und Einstreu bei

- Senken Wartungsintervalle und Instandhaltungskosten

- Minimieren Temperaturschwankungen im Stall und erhöhen den Komfort

Eine durchgehende Verlegung der Sperre, das Abdichten der Stöße mit dampfdichtem Band und eine Befestigung ohne Bildung von Wärmebrücken sorgen bei der Montage für dauerhaften Erfolg. Unterstützt durch regelmäßige Lüftung beseitigt dieses System Feuchtigkeitsprobleme an der Wurzel und stellt zugleich die Tiergesundheit und die Betriebseffizienz sicher.

Wie sollte man die Feuchtigkeit messen und überwachen?

Zur genauen Messung der Feuchtigkeitswerte sollten digitale Hygrometer und drahtlose Feuchtigkeitssensoren verwendet werden. Diese Geräte geben die aktuelle Luftfeuchtigkeit in Prozent an, und die meisten Modelle erleichtern die Nachverfolgung mit täglichen oder wöchentlichen Verlaufsdiagrammen. Die Platzierung mehrerer Sensoren in verschiedenen Bereichen des Stalls hilft, Zonen zu identifizieren, in denen die Feuchtigkeit nicht homogen verteilt ist. Messungen insbesondere in Ecken und unter dem Dach, wo der Luftstrom schwach ist, spielen eine entscheidende Rolle, um die Ursache des Problems zu finden.

Die Überwachung sollte regelmäßig und systematisch erfolgen. Feuchtigkeitsmessungen sind täglich zur gleichen Zeit durchzuführen und die gewonnenen Daten zu protokollieren. Messungen zusammen mit der Temperatur liefern genauere Ergebnisse, da die Feuchtigkeit von der Wärme abhängt. Obwohl die Idealwerte je nach Tierart variieren, gilt in den meisten Rinderställen ein Bereich von 60 % bis 70 % als gesund. Bei Überschreiten dieser Schwellen ist ein rasches Eingreifen erforderlich.

Durch die digitale Auswertung der Daten können Lüftungssysteme automatisch aktiviert und die Luftfeuchtigkeit gesenkt werden. Zudem ermöglichen periodische Vergleiche, vorbeugende Maßnahmen gegen saisonale Schwankungen zu ergreifen. Diese Gewohnheit der Nachverfolgung wirkt sich nicht nur auf den Komfort aus, sondern positiv auf zahlreiche Produktionsparameter – von der Futtereffizienz bis zur Tiergesundheit. Eine kontrollierte Umweltsteuerung steigert die Betriebseffizienz direkt.

Einen Kommentar hinterlassen